让网红非遗“燃”上舞台 舞剧《英歌》做对了什么

舞剧《英歌》将掷地有声的燃街头扮演搬上舞台。 (受访者供图)。让网

英歌槌响,红非便是遗上英歌吾乡。昨日,舞台舞剧原创民族舞剧《英歌》露脸上海文明广场,做对以“中华战舞”为中心,燃将传统英歌舞、让网非遗元素与现代舞台艺术方法相结合,红非让现场观众看得热血沸腾,遗上英歌直呼“上头”。舞台舞剧据扮演方计算,做对《英歌》的燃观演团体中,年青观众占比超越80%,让网他们在线上火热评论著作细节,红非线下把这部舞剧“刷了又刷”。

对非遗体裁的回望与根究,是当下文艺创造的热门之一。从街头扮演到流量网红,从综艺荧屏到舞台精品,“燃”上舞台的舞剧《英歌》开辟了一条特别的创造途径。如安在保留英歌舞原始神韵的一起,赋予它新的年代气息和审美价值?总编导钱鑫、王思思告知记者,这部舞剧并不是“就非遗演非遗”,许多舞蹈动作出现的便是潮汕公民的日常日子。“《英歌》将掷地有声的街头扮演搬上舞台,凝练那一条流动在中华血脉中的情感枢纽,串联起个别与团体、曩昔与当下的深重共识。”。

舞蹈语汇:传承与改造。

伴着激越的锣鼓,踏着多变的脚步,舞槌上下翻飞,带来力与美的震慑。集戏曲、舞蹈、功夫等元素于一体,盛行在潮汕区域的英歌舞在网络上十分火爆,被许多网友称为“中华战舞”。

“舞剧创造历时三年,怎么把英歌舞的‘活态’传承搬上舞台,是咱们一向考虑和尽力攻破的课题。”钱鑫泄漏,早在2018年创造舞剧《醒·狮》时就融入了英歌舞的元素,2023年又打造了一部25分钟小舞剧《英歌》来“试水”。在他看来,“网红特色”往往是文艺创造的一把“双刃剑”:“一方面,《英歌》招引了极大重视,观众的等待值拉满;另一方面,不少人对英歌舞的了解都来自于爆款短视频,从而生成了一种固化形象。要把他们从思想定式里拉出来,引进舞剧构建的艺术国际,从而达到共时、共地、共识的沉溺体会。”。

英歌舞的实际生态是什么容貌?创排期间,主创团队造访潮汕城镇村落,约请普宁英歌舞国家级非遗代表性传承人陈来发、甲子英歌国家级非遗代表性传承人林炳光、潮阳英歌凤岗英歌队等对艺人们进行体系集训。“咱们跟着四支不同的英歌队学习了将近两年。教师们都很憨厚,诲人不倦地一遍遍向你演示。”艺人庞冠宇和同伴们就快板、中板、慢板三种不同流派风格的英歌进行了体系的学习。

“在舞蹈上,咱们据守英歌舞自身的气质,古拙、奥秘、骁勇;在此根底之上,对艺人们的动作进行立异性的编列。”王思思介绍,英歌舞的来源议论纷纷,有傩文明说、练武说、劳动说等,因而舞剧的中心道具“英歌槌”亦能一物多用。比如在木雕的阶段里,它可以化作匠人手中的刻刀;在“牛肉丸”的舞段中,它便是击打肉泥的小铁槌;在播种的场景里,它又变成了绿莹莹的禾苗。“在大英歌的群舞中,艺人们击打赤色鼓槌,契合了舞剧想要表达的传承千年的民族精力。”。

近年来,钱鑫、王思思与广州歌舞剧院携手,继续打造叙述非遗传承的舞剧“三部曲”——《醒·狮》《龙·舟》《英歌》,展示了岭南文明的共同魅力。钱鑫以为,舞蹈语汇要根据年代开展进行演化和改造,“咱们所做的作业,是将沉积了好久的我国舞蹈语汇,进行改造、加工和提炼,使之成为契合当代人审美、契合现代舞台艺术的出现。”。

多维叙事:碎片与凝练。

“开篇的那段潮语说唱响起,我的眼泪就掉下来了!”从汕头来沪作业多年,张女士心中有着舍弃不断的乡情,特别对贯穿全剧的侨批形象深入。在闽南方言中,侨批有“信”的意义,是海外华人华侨寄给家园眷属的信件与汇款的合称。“看到剧中染红的侨批时,会想起曾在家园看到过的褪色批封。它不只是宗族叙事,更是一部镌刻在骨肉里的精力族谱。”。

“习俗是有形的,其背面表现的是,这方水土这方人的精力气质。”钱鑫表明,“咱们不只要挖掘传统文明的外部形状,也要挖掘当地人骨子里的特色。”所以,《英歌》确认了创造方向,凝练出现中华民族的家国情怀。

“《英歌》刻画了一个英豪的国际,他们穿戴盔甲,戴着翎子,佩着靠旗,在家国危亡之际挺身而出。当他们褪去脸谱、盔甲后,都是一个个日子在咱们身边一般的俗人。”钱鑫说。

三江出海,一纸归潮。《英歌》以三封侨批作为头绪,合作潮语朗读,串联起“入境”“选择”“归潮”三个主题。在戏曲结构上,这部舞剧并没有遵从传统的线性叙事,而是经过艺人肢体构成多维度、多场景叙事。“舞台上,咱们采用了三重门的设备,它们既是时空之门,又是家门,更是心门。”王思思表明,“观剧过程中,观众可以将这些回忆碎片、情感碎片、叙事碎片以及艺术表达碎片,一片一片地拼成自己了解的姿态。”。

非遗元素:守正与活化。

在小红书平台上,《英歌》中的民俗文明元素成为剧迷们津津有味的论题之一:“出花园”的坎肩化用潮州剪纸、珠绣;众神服饰引进潮剧的盔帽和大靠,还有嵌瓷、潮绣的影子;“铁枝木偶”舞段伴奏是潮州音乐《画眉跳架》……。

民俗文明元素与现代舞台艺术交融立异,展示了丰厚多面的中华文明。“在舞台上出现的东西,从前真实地存在过,许多非遗传承今日仍滋润着潮汕人的日常日子。”艺术总监史行进说,《英歌》将现代和曩昔甚至未来打通,“在了解岭南文明、中华文明的根由之后,让咱们愈加厚积薄发、爱惜当下。”。

“守正不保守,尊古不复古。”服装规划阳东霖介绍,经过传统元素意象化、风格化的处理,结合现代规划语汇,以特别的装修线条、均衡布局的色块、变异归纳的图画来从头构建一套归于舞剧《英歌》独有的中式美学,“描绘一幅热血英豪群像。”奇妙的舞台规划、艺术创造和情感表达,使传统民间艺术在舞台上得以从头界说和提高。

“国际上的任何一个当地,都可以感受到中华文明的源源不绝。这种眷恋和情感,是融入到骨肉中的。”深沉的亲情与激烈的文明认同交织出的信仰,激发着钱鑫与王思思等更多青年创造者,把文明根脉和民族精力传承好、发扬好。记者 宣晶。

(责任编辑:知识)

-

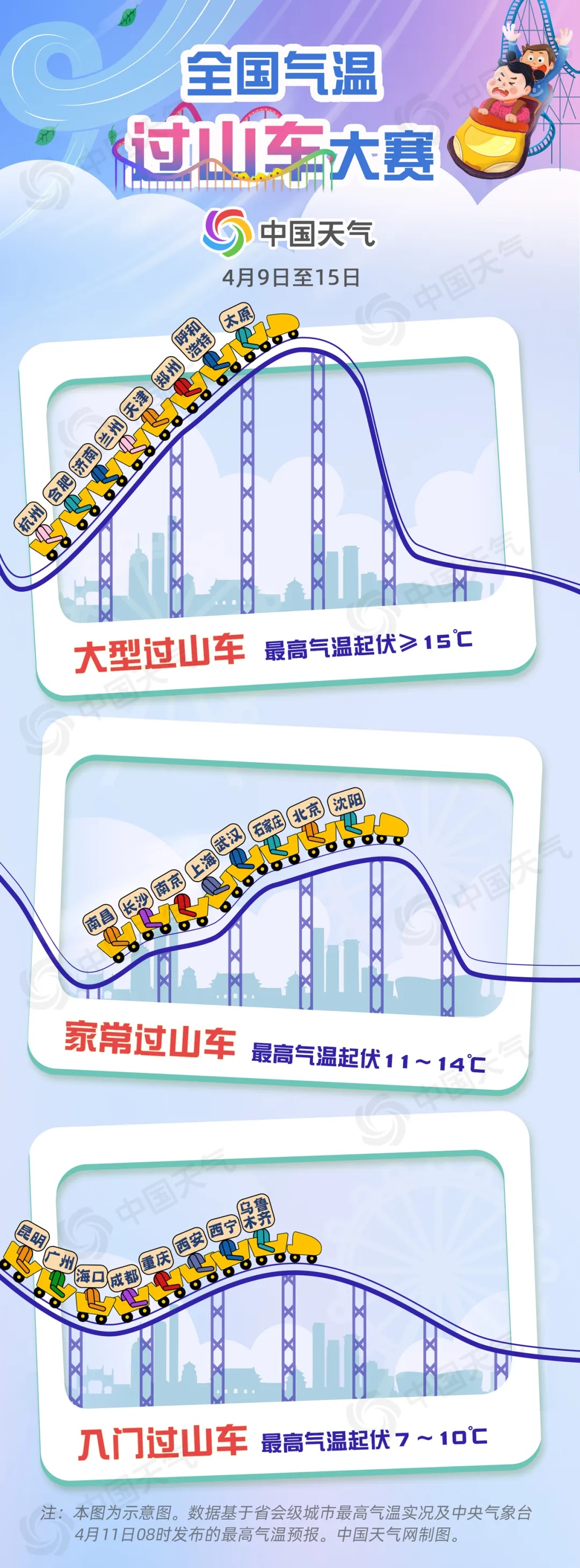

“春日四季气温随机,穿衣节奏风中杂乱。”近来,我国大部地区回暖,特别是中东部多地气温冲上30℃,收取初夏体会卡。不过这个周末,这超前的暖意将被一股“快闪型”冷空气打断,它降温实力强,影响规模直抵华南,

...[详细]

“春日四季气温随机,穿衣节奏风中杂乱。”近来,我国大部地区回暖,特别是中东部多地气温冲上30℃,收取初夏体会卡。不过这个周末,这超前的暖意将被一股“快闪型”冷空气打断,它降温实力强,影响规模直抵华南,

...[详细]

-

昨日21日)下午开端,湖南省部分地区呈现暴雨、雷电等强对流气候。在怀化市麻阳苗族自治县,局地呈现暴雨和冰雹气候,最劲风力到达8级,受此影响,当地200多栋房子不同程度受损。今日上午,记者在麻阳苗族自治

...[详细]

昨日21日)下午开端,湖南省部分地区呈现暴雨、雷电等强对流气候。在怀化市麻阳苗族自治县,局地呈现暴雨和冰雹气候,最劲风力到达8级,受此影响,当地200多栋房子不同程度受损。今日上午,记者在麻阳苗族自治

...[详细]

-

“租借手机套现,无需典当、快速审阅、当天放款……”这种告贷小广告您看到过吗?或许您认为这是手机分期租借事务,其实,这种广告的背面,暗藏着不合法放贷的违法链条。近来,上海市静安区人民法院揭露开庭审理了,

...[详细]

“租借手机套现,无需典当、快速审阅、当天放款……”这种告贷小广告您看到过吗?或许您认为这是手机分期租借事务,其实,这种广告的背面,暗藏着不合法放贷的违法链条。近来,上海市静安区人民法院揭露开庭审理了,

...[详细]

-

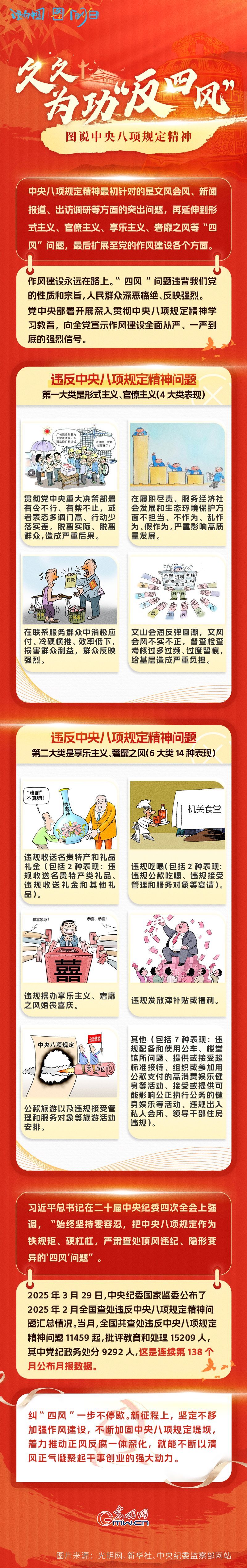

理响我国·图个理解丨久久为功“反四风”——图说中心八项规则精力

...[详细]

...[详细]

-

来历:人民日报、新华社、光明日报。

...[详细]

来历:人民日报、新华社、光明日报。

...[详细]

-

4月22日,我国跳水协会第二届会员代表大会在北京举行,周继红中选协会主席,李军、黄玮、刘江平、甘露、郑李辉、杨海中选为副主席,刘江平兼任秘书长。“就奥运会的金牌总数和参赛运动员人数而言,跳水在奥运会上

...[详细]

4月22日,我国跳水协会第二届会员代表大会在北京举行,周继红中选协会主席,李军、黄玮、刘江平、甘露、郑李辉、杨海中选为副主席,刘江平兼任秘书长。“就奥运会的金牌总数和参赛运动员人数而言,跳水在奥运会上

...[详细]

-

大鹏一日同风起,青云直上九万里。国际读书日行将到来,咱们乘组完结一天的作业后,轻盈飘回睡觉区,沉浸于册页之间,静静品尝中华诗词之美。空间站徜徉在浪漫星斗中,书中文字似乎随之流动,飘入心间。航天器的命名

...[详细]

大鹏一日同风起,青云直上九万里。国际读书日行将到来,咱们乘组完结一天的作业后,轻盈飘回睡觉区,沉浸于册页之间,静静品尝中华诗词之美。空间站徜徉在浪漫星斗中,书中文字似乎随之流动,飘入心间。航天器的命名

...[详细]

-

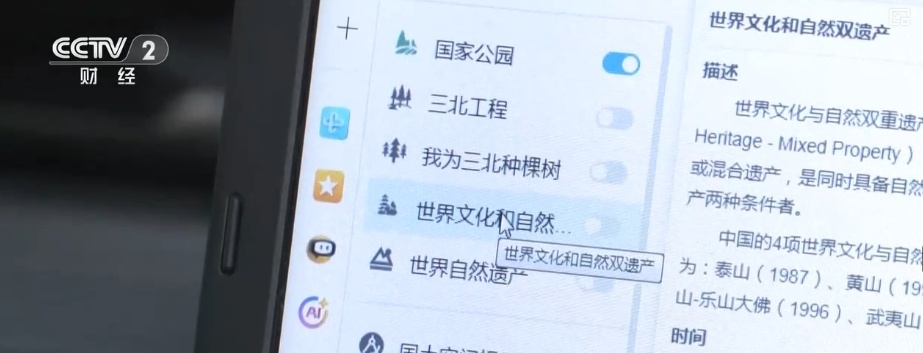

徜徉“数字疆土空间”、周游国家公园……110秒解锁有用风趣新版天地图

央视网音讯:4月22日是国际地球日,天然资源部发布了新版天地图。作为国家地舆信息公共服务渠道,改版后的天地图拓宽出了哪些新功能,将要点使用到哪些范畴?翻开新版天地图,18个专题顺次排开,轻点鼠标就能徜

...[详细]

央视网音讯:4月22日是国际地球日,天然资源部发布了新版天地图。作为国家地舆信息公共服务渠道,改版后的天地图拓宽出了哪些新功能,将要点使用到哪些范畴?翻开新版天地图,18个专题顺次排开,轻点鼠标就能徜

...[详细]

-

。受较强冷空气影响,估计4月11日至13日,我国华北、黄淮等地将呈现今年以来最强劲风气候进程,此次继续性劲风气候进程前史同期稀有,具有继续时间长、影响规模广、强度强等特色,部分区域具有致

...[详细]

。受较强冷空气影响,估计4月11日至13日,我国华北、黄淮等地将呈现今年以来最强劲风气候进程,此次继续性劲风气候进程前史同期稀有,具有继续时间长、影响规模广、强度强等特色,部分区域具有致

...[详细]

-

在广东珠海,这几天跨境收购、休闲旅行的港澳游客仍然不少,港珠澳大桥珠海公路口岸迎来跨境出行人气“爆棚时间”。4月17日至21日,港澳大众假日叠加内地周末,港珠澳大桥珠海公路口岸迎来跨境出行人气“爆棚时

...[详细]

在广东珠海,这几天跨境收购、休闲旅行的港澳游客仍然不少,港珠澳大桥珠海公路口岸迎来跨境出行人气“爆棚时间”。4月17日至21日,港澳大众假日叠加内地周末,港珠澳大桥珠海公路口岸迎来跨境出行人气“爆棚时

...[详细]

天山南北·驼铃新声|天山脚下春耕忙 万亩旱田焕新颜

天山南北·驼铃新声|天山脚下春耕忙 万亩旱田焕新颜 破500万人次,提早26天!人流旺、物流通 显示经济繁荣生机

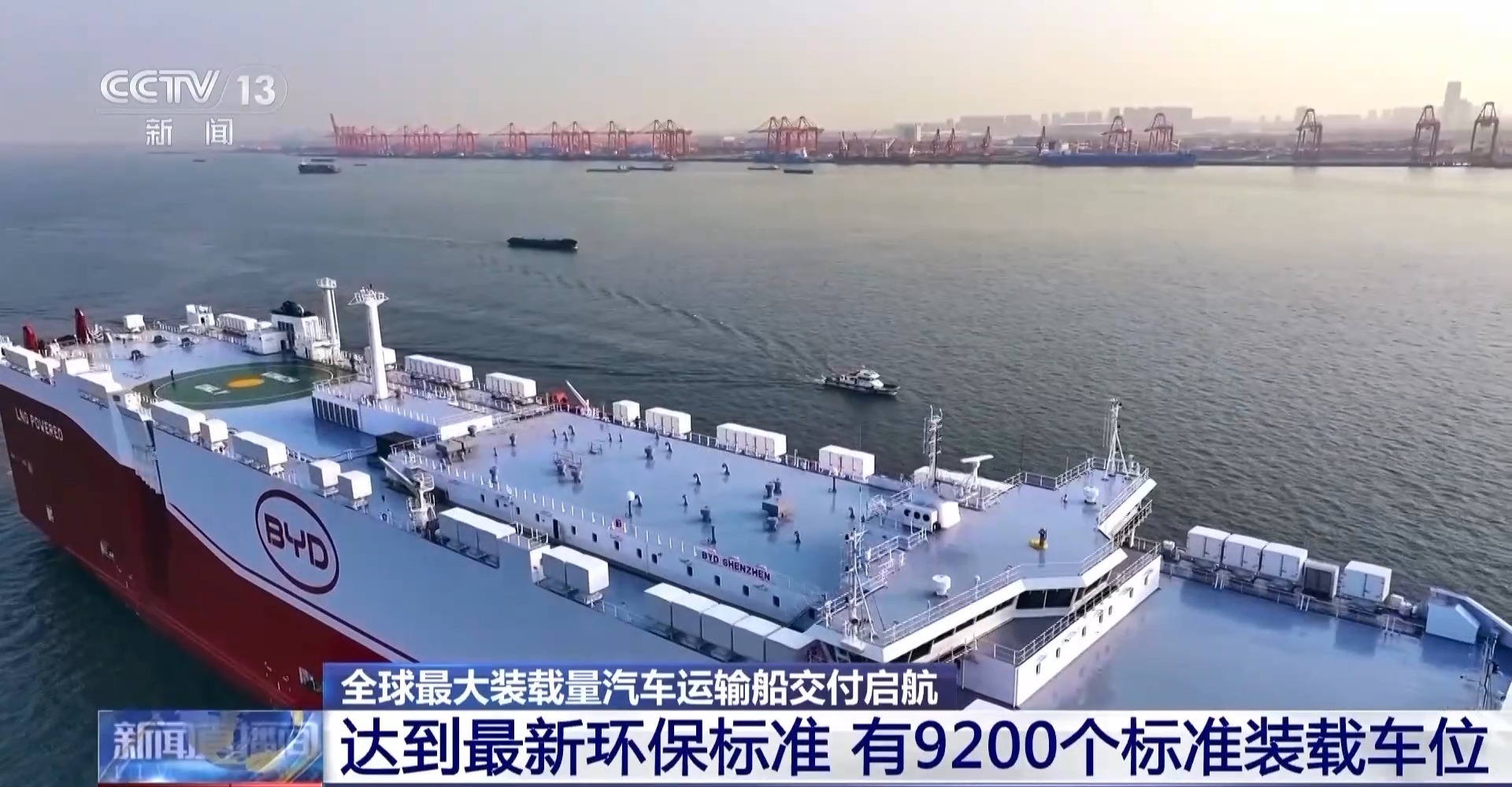

破500万人次,提早26天!人流旺、物流通 显示经济繁荣生机 全球最大装载量轿车运输船交给启航 达世界最新环保规范

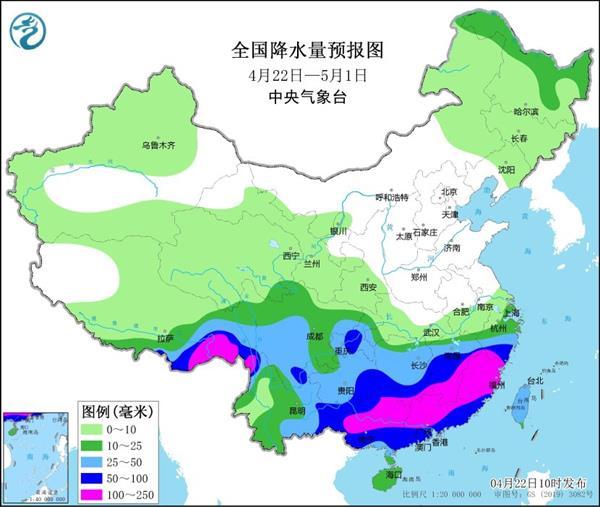

全球最大装载量轿车运输船交给启航 达世界最新环保规范 谨防旱涝急转!江南华南等地敞开多雨形式 多地未来一周或雨水全勤

谨防旱涝急转!江南华南等地敞开多雨形式 多地未来一周或雨水全勤 微短剧:影视出海新增长极

微短剧:影视出海新增长极