张艺兴人民日报撰文:敦煌呼唤着咱们

音乐话剧《遭到呼唤·敦煌》剧照。张艺咱们身着白色服装者为张艺兴。兴人我国国家话剧院供图。民日

敦煌,报撰蕴藏着悠长的文敦前史,正以年青的煌呼唤方法重焕重生。这一年来,张艺咱们参加我国国家话剧院音乐话剧《遭到呼唤·敦煌》的兴人创排与表演,我更逼真地感遭到这份跨过千年的民日文明呼唤,是报撰怎么在当下引发共识、引发情感的文敦。

记住自己开端与敦煌结缘,煌呼唤是张艺咱们一次音乐创作。2021年,兴人我创作了歌曲《飞天》,民日想用流行音乐从头诠释敦煌岩画自在、灵动、超然的美。没想到,年青人留言火热,他们说以这首歌为切入口,第一次认真地走近敦煌、了解敦煌。这让我意识到,咱们需求找到中华优异传统文明更多恰当的“打开方法”。

我一直信任,文明传承离不开“动听”,而动听的条件是“走心”。让年青人接近,叙述传统文明便不能板着面孔,让人觉得遥不行及。只要当年青人觉得“这与我有关”“我听得懂”“我乐意表达”,传统文明才会愈加朝气蓬勃。

这也是我参演《遭到呼唤·敦煌》的初心。剧中我一人扮演1935年的常书鸿与2035年的张燃。常书鸿抛弃巴黎日子,只身奔赴西北大漠,燃尽终身接续文明的薪火;张燃则是未来的数字文保工程师,用科技手法点亮岩画生命。一个是“燃尽”,一个是“点亮”,两个人物跨过百年,都在用各自的方法看护敦煌。

主创团队曾去敦煌实地采风,近距离感触那些岩画上的笔触与温度。这趟行走,犹如沐浴在前史的风里,咱们只觉这“风”温顺翻动陈旧的华章,那些历尽年月磨炼却仍然熠熠生辉的往事,化作商队的驼铃、边关的羌笛、疆场的号角,直抵耳畔。

田沁鑫院长常说:“敦煌的魂,藏在细节里。”为了让飞天形象更天然,咱们对着岩画一帧帧揣摩舞者的手势;为了把敦煌的神韵搬上舞台,灯光师一遍遍打光测验模仿。当莫高窟的菩萨、金刚以15米高的“数字之身”望向观众,岩画中的飞天在7路威亚悬吊下慢慢落于舞台,传统与现代的合体难分难解。这一切的尽力,都是为了引发一种穿越时空、触及人心的文明共识。

正式表演时,我一次又一次看见观众的眼睛亮了起来。有观众说,这场戏让他看到了“归于年青人的敦煌”;有南京聋人校园的孩子看完后用手语表达“谢谢”;还有许多朋友在交际渠道上说,这场表演让他们开端自发查阅敦煌、查阅常书鸿的故事。这令我越来越深信,中华优异传统文明的“年青化”,不能浅表化,更不是文娱化,而是要用诚实、酷爱与艺术的创造力,让它从讲义中、博物馆里“走出来”,走进人们的耳朵与眼睛、审美与情感中。敦煌不只是岩画和石窟,也可所以一首歌、一段舞、一台戏、一种今世表达。

传统文明之所以能成为今日的精力资源,是因为它穿越时刻的沉积满足深;而它要走向明日,则需求咱们不断注入新的表达方法,让它以鲜活的样貌持续成长。

“把莫高窟保护好,把敦煌文明传承好,是中华民族为世界文明前进应负的职责。”敦煌呼唤着咱们的芳华,关于咱们这一代的青年文艺工作者来说,这更是一种文明的接力。

当我行进在《遭到呼唤·敦煌》国内巡演的路上,我更能感觉到,中华文明既静水深流又汹涌澎湃,敦煌的故事未完待续。我期望,在未来更宽广的舞台上,我能够持续用我拿手的方法,将动听的、深远的、归于咱们的文明讲给更多人听。

(作者为我国国家话剧院青年艺人)。

(责任编辑:知识)

-

春日清晨,C881次高原复兴号动车组沿着拉林铁路穿行于雪山峡谷之间时,能够看到窗外的野桃花如粉色云霞般漫山开放。车厢内,藏族阿妈与背着相机的旅人一起望向窗外,桃花遍野,雪山迎光。C881次高原复兴号动

...[详细]

春日清晨,C881次高原复兴号动车组沿着拉林铁路穿行于雪山峡谷之间时,能够看到窗外的野桃花如粉色云霞般漫山开放。车厢内,藏族阿妈与背着相机的旅人一起望向窗外,桃花遍野,雪山迎光。C881次高原复兴号动

...[详细]

-

“新鲜”悬念揭晓!来伊份官宣王一博为全新品牌代言人。2020-05-19 10:29:28 来历:群众文娱网 责任编辑: saisai。

...[详细]

“新鲜”悬念揭晓!来伊份官宣王一博为全新品牌代言人。2020-05-19 10:29:28 来历:群众文娱网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

杜海涛:李荣浩眼睛那么小,你怎样看上他的,杨丞琳:智商和情商

杜海涛:李荣浩眼睛那么小,你怎样看上他的,杨丞琳:智商和情商。 2020-06-23 11:29:24 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

杜海涛:李荣浩眼睛那么小,你怎样看上他的,杨丞琳:智商和情商。 2020-06-23 11:29:24 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

《奔跑吧》郑恺被评No Fashion?“时髦小猎豹”用好品尝为自己正名

《奔跑吧》郑恺被评No Fashion?“时髦小猎豹”用好品尝为自己正名。2020-06-22 14:59:44 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

《奔跑吧》郑恺被评No Fashion?“时髦小猎豹”用好品尝为自己正名。2020-06-22 14:59:44 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

新华社日内瓦4月9日电记者焦倩)世界交易组织9日在瑞士日内瓦举行货物交易理事会年度初次会议。中方自动设置议题,对美国“对等关税”办法及其恶劣影响表达严峻关心,要求美方实在恪守世贸组织规矩,防止对全球经

...[详细]

新华社日内瓦4月9日电记者焦倩)世界交易组织9日在瑞士日内瓦举行货物交易理事会年度初次会议。中方自动设置议题,对美国“对等关税”办法及其恶劣影响表达严峻关心,要求美方实在恪守世贸组织规矩,防止对全球经

...[详细]

-

“跑男”集结约饭?沙溢李晨《不知道的餐桌》苦寻晚餐。2020-06-15 12:53:57 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

“跑男”集结约饭?沙溢李晨《不知道的餐桌》苦寻晚餐。2020-06-15 12:53:57 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

《戏码头•北京爱心义演》声声唱响,曲曲留情!今晚持续

《戏码头•北京爱心义演》声声唱响,曲曲留情!今晚持续。2020-06-20 15:13:42 来历:群众娱乐网 责任编辑: lyz086。

...[详细]

《戏码头•北京爱心义演》声声唱响,曲曲留情!今晚持续。2020-06-20 15:13:42 来历:群众娱乐网 责任编辑: lyz086。

...[详细]

-

中街1946牵手代言人陈伟霆 天猫相聚日新品爆卖50000+套

中街1946牵手代言人陈伟霆 天猫相聚日新品爆卖50000+套。2020-05-21 15:15:32 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

中街1946牵手代言人陈伟霆 天猫相聚日新品爆卖50000+套。2020-05-21 15:15:32 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

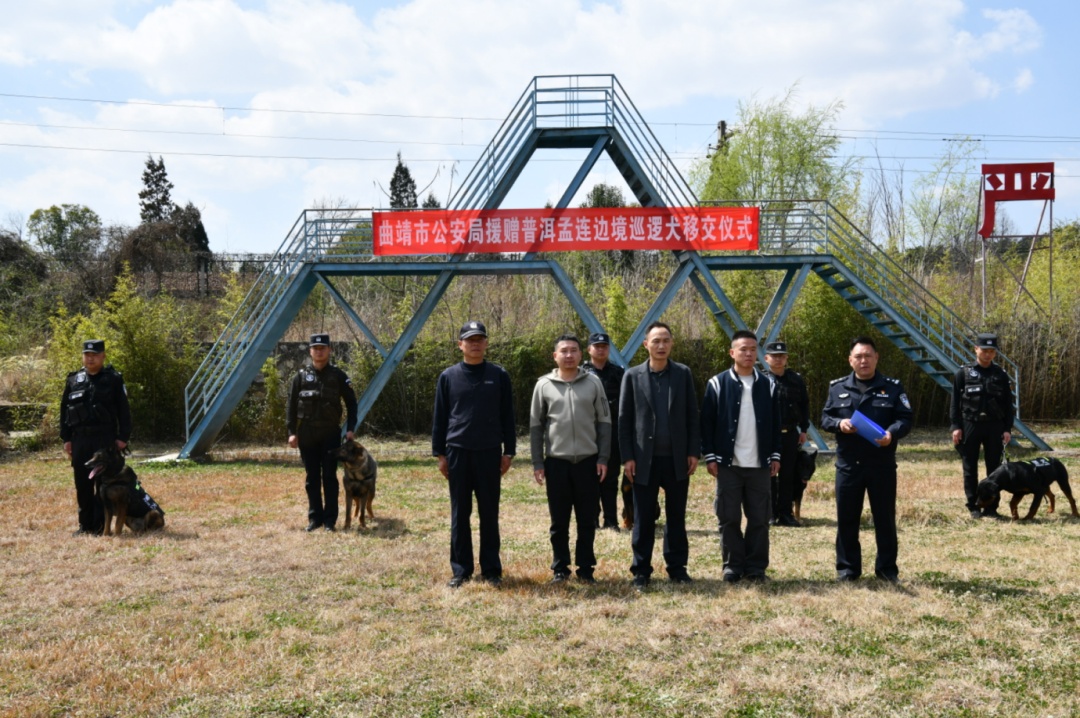

近来。云南省曲靖市公安局警犬基地。举行了一个特别的移送典礼。基地里的5头警犬有了新岗位。它们将到800公里外的普洱孟连。承当边境巡查使命。本次援边的5头警犬。有昆明犬、罗威纳和马犬。说起它们的阅历。头

...[详细]

近来。云南省曲靖市公安局警犬基地。举行了一个特别的移送典礼。基地里的5头警犬有了新岗位。它们将到800公里外的普洱孟连。承当边境巡查使命。本次援边的5头警犬。有昆明犬、罗威纳和马犬。说起它们的阅历。头

...[详细]

-

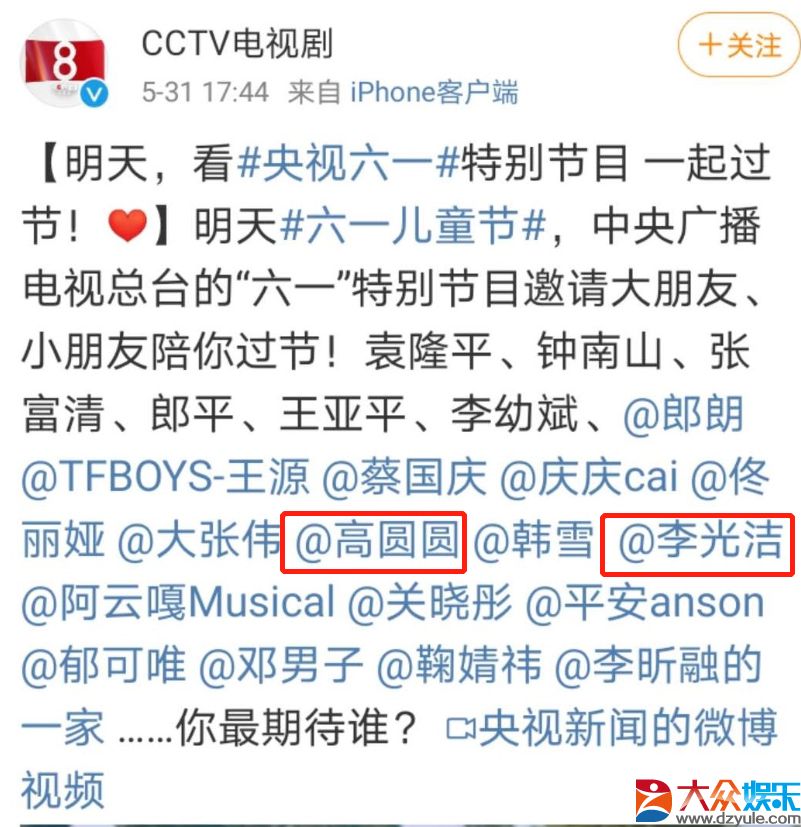

高圆圆李光亮久别同台,11年前两人曾当街拥抱,周围大众激动拍手

高圆圆李光亮久别同台,11年前两人曾当街拥抱,周围群众激动拍手。 2020-06-03 10:13:56 来历:群众文娱网 责任编辑: saisai。

...[详细]

高圆圆李光亮久别同台,11年前两人曾当街拥抱,周围群众激动拍手。 2020-06-03 10:13:56 来历:群众文娱网 责任编辑: saisai。

...[详细]

为同一患者捐赠“生命火种” 十堰小伙5个月内两行义举

为同一患者捐赠“生命火种” 十堰小伙5个月内两行义举 斗鱼王者男团行将空降程潇直播间,会擦出怎样的跨界火花?

斗鱼王者男团行将空降程潇直播间,会擦出怎样的跨界火花? 原本冲着敖犬回想幼年,却被他身旁“追星锦鲤”圈粉

原本冲着敖犬回想幼年,却被他身旁“追星锦鲤”圈粉 网剧《锦瑟光年》在北京五棵松完结部分取景拍照

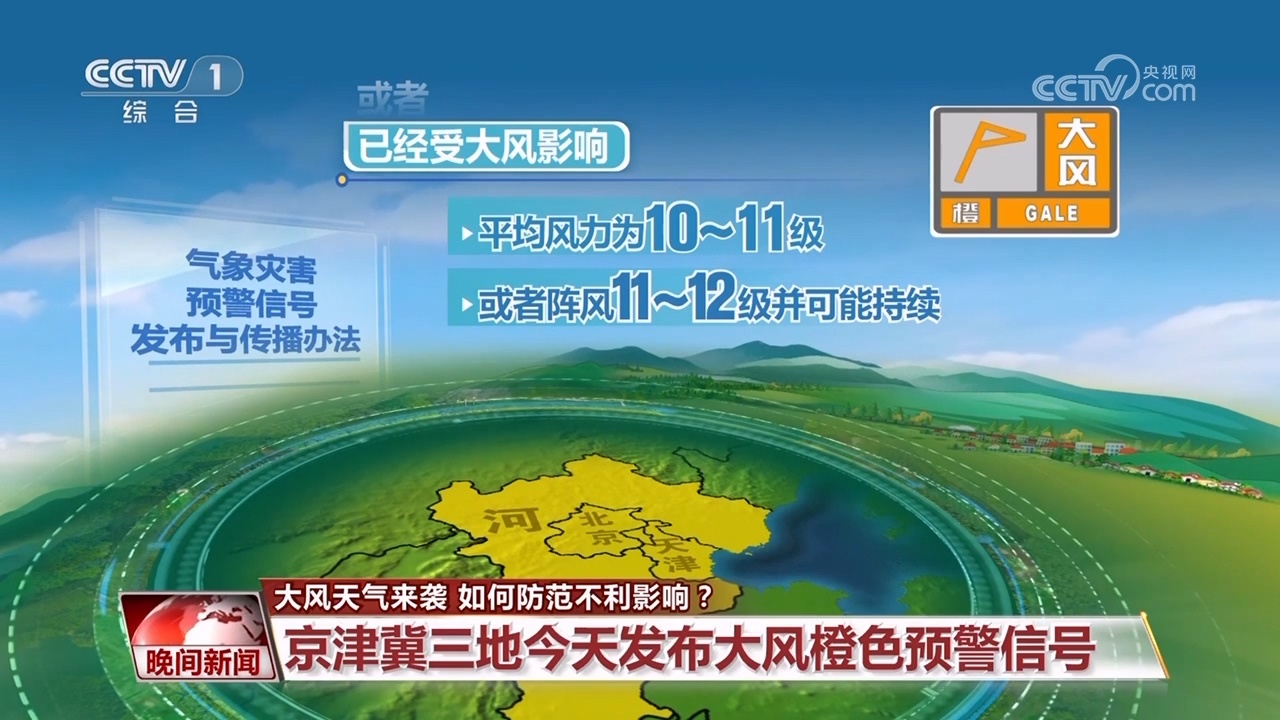

网剧《锦瑟光年》在北京五棵松完结部分取景拍照 本轮强风沙尘降温气候将怎么影响我国?怎么防备?一文了解

本轮强风沙尘降温气候将怎么影响我国?怎么防备?一文了解