新闻周刊丨跨过1.2万公里 非洲学生把一袋稻米送到袁老墓前

周三上午,新闻学生在袁隆平院士的周刊墓前,呈现了一袋特别的丨跨过万公里稻米,这是非洲前一晚刚刚落地长沙的冈比亚农人穆萨送来的,这次来我国,把袋除了一袋非洲产我国杂交水稻稻米,稻米他还带来了一幅油画。袁老

穆萨来我国,墓前外交部发言人毛宁也在其个人交际账号转发了相关音讯,新闻学生并表明,周刊穆萨本年五月就为已故的丨跨过万公里袁隆平院士发了吊唁视频,现在又跨过1.2万公里献上收成。非洲

本年47岁的把袋穆萨,是稻米冈比亚一个农场的负责人,他将袁隆平视为自己的袁老教师,而这远隔重洋的友情背面,则又是一段我国种子在非洲的奇特阅历。

冈比亚农人 穆萨·达博:在2009年,我在美国(作业)的时分接到了冈比亚家人的电话,他们打电话给我说需求我给他们买一袋大米。我很震动,由于咱们有一块地。咱们有稻田。他们为什么要我给他们买一袋大米?所以我意识到,其时水稻栽培的难度很大。

2019年,父亲逝世,穆萨不得不抛弃在美国的作业,回到家园接手农场,但迎候他的,却是一系列的波折。起先,没有人教他怎么做,耕种和照顾阶段只能依托人力,收稻子也是“油桶打谷粒”这样最原始的办法。第一年栽培3公顷水稻,遭到旱季影响,丢失惨重。

灰心丧气的穆萨,一度决议关掉农场,但是也就在这一年,我国援冈比亚农业技能协作项目敞开,袁隆平农业高科技公司的专家组入驻,让穆萨的窘境,有了起色。

当第一台插秧机从我国运输到冈比亚,第一次开进农场,穆萨感叹,这是他父亲那代人想都不敢想的奇观。印有我国汉字的拖拉机,开端“奔驰”在冈比亚的稻田。

冈比亚农人 穆萨·达博:咱们记录到,收成时会损践约30%,这是在专家到来之前,但专家带来了他们的水稻收割机,避免了那30%的丢失。此外,也协助咱们保持着大米的质量。假如不是你们,不夸大来说,我会在那里失掉全部,所以我永久不会忘掉那一刻。

穆萨悉心学习农业技能,在专家团队辅导和现代机械加持下,农场逐渐完结富丽蜕变。从手艺脱粒到全程机械化,单产从惨白收成跃升至均产约7吨/公顷,是当地均匀产值的2—3倍,水稻种类也愈加多样。耕耘面积也从3公顷扩大到100公顷,还能服务面积达2000公顷的周边农户。现在,穆萨的农场已成为冈比亚农业现代化的样板。

上一年7月,当湖南的媒体团队抵达冈比亚时,穆萨捧出一袋稻米,恳求记者把它带回湖南。

这袋用我国杂交水稻种子和技能培养的大米,承载着一个非洲农人质朴的感恩。记者受托付,将大米带回了湖南。漂洋过海,跨过半个地球的稻米,被安放在隆平水稻博物馆的展柜里。本年3月,外交部长王毅,在十四届全国人大三次会议举行的记者会上,也向我们叙述了穆萨的故事。

本周,穆萨总算得偿所愿。在来我国的飞机上,他就品味到了湖南稻米,他说,这和自己种出来的稻米滋味很类似。在隆平水稻博物馆观赏时,当看到马达加斯加钱币,穆萨也掏出了冈比亚的钱银。

钱银上的稻田与稻穗,已成为人们日常日子的标志,乃至是一种国家认同。穆萨此行的另一个意图是,参与本周在长沙举行的第四届中非经贸博览会。冈比亚的土地肥美,但仍然缺少好的技能和设备。他期望经过这次旅程学习更多农业经历,并凭借博览会的渠道寻觅协作机会。

作为商务部颁发的首个我国杂交水稻技能员援外训练基地,隆平高科的援外作业,已为53个非洲国家训练超越7000名农业官员和技能人才。而冈比亚上一年水稻产值已打破4.8万吨,创下前史新高,冈比亚的大地在以更快的速度,被中非一起孕育的金色稻浪所掩盖。

一粒种子改动的不只是穆萨和家人的命运,还有身边太多人的境遇,而面临国际的我国故事,也正是由一个又一个这样十分详细的种子,而讲得入心入脑中听。

(责任编辑:娱乐)

-

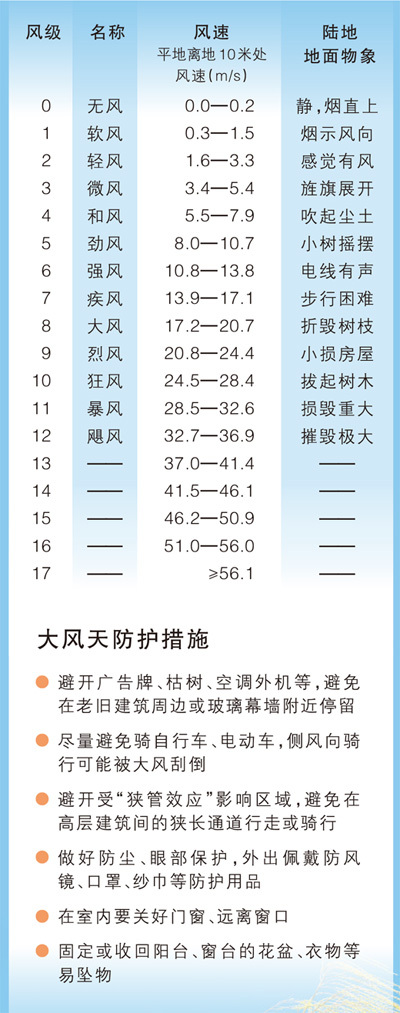

今起至13日。受较强冷空气影响。华北将呈现前史同期稀有的。持续性劲风。咱们该怎么应对?这些防范措施请记牢。↓↓↓。

...[详细]

今起至13日。受较强冷空气影响。华北将呈现前史同期稀有的。持续性劲风。咱们该怎么应对?这些防范措施请记牢。↓↓↓。

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 魏亚玲)在第十个“4·15”全民国家安全教育日降临之际,4月14日下午,石首市消防救援大队、团市委、市试验小学在消防大队营区内一起举行“国家安全 芳华挺膺”主题教育活动。活

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 魏亚玲)在第十个“4·15”全民国家安全教育日降临之际,4月14日下午,石首市消防救援大队、团市委、市试验小学在消防大队营区内一起举行“国家安全 芳华挺膺”主题教育活动。活

...[详细]

-

新华社北京4月15日电美国商务部14日宣告,美国将退出从前与墨西哥达到的一项暂停对墨西红柿打开“反倾销查询”的协议,从7月14日起对进口自墨西哥的大部分西红柿征收20.91%反倾销税。这是2024年4

...[详细]

新华社北京4月15日电美国商务部14日宣告,美国将退出从前与墨西哥达到的一项暂停对墨西红柿打开“反倾销查询”的协议,从7月14日起对进口自墨西哥的大部分西红柿征收20.91%反倾销税。这是2024年4

...[详细]

-

光亮网讯。记者 孙满桃)4月14日,2025年国际互联网大会亚太峰会主论坛暨数智未来论坛在我国香港举办。论坛上,国际商业机器公司IBM)亚太区总经理汉斯·德克斯说,咱们正在一起刻画数字智能的未来。国际

...[详细]

光亮网讯。记者 孙满桃)4月14日,2025年国际互联网大会亚太峰会主论坛暨数智未来论坛在我国香港举办。论坛上,国际商业机器公司IBM)亚太区总经理汉斯·德克斯说,咱们正在一起刻画数字智能的未来。国际

...[详细]

-

河南农业大学科技小院的年轻人把计算机代码“种”到地里 好一幅麦田里的“数字春耕图”(从春耕一线看农业新质生产力)

数据来历:教育部、农业村庄部、中国科协。清明时节,麦长三节。天刚蒙蒙亮,河南省清丰县固乡镇张庄里村的成片麦田里,一群身着印有“河南农业大学科技小院”字样赤色马甲的年青人开端繁忙起来——他们俯身在田垄间

...[详细]

数据来历:教育部、农业村庄部、中国科协。清明时节,麦长三节。天刚蒙蒙亮,河南省清丰县固乡镇张庄里村的成片麦田里,一群身着印有“河南农业大学科技小院”字样赤色马甲的年青人开端繁忙起来——他们俯身在田垄间

...[详细]

-

科技赋能春耕春管 “智”耕“数”种绘就期望田野上的新“丰”景

央视网音讯:眼下,各地正值春耕春管时节。在黑龙江垦区七星农场,水稻育秧作业正在有序进行,本年,当地经过智能化、规范化的工厂化形式,完结了水稻育秧的高质高效。记者来到黑龙江垦区七星农场的水稻智能育秧工厂

...[详细]

央视网音讯:眼下,各地正值春耕春管时节。在黑龙江垦区七星农场,水稻育秧作业正在有序进行,本年,当地经过智能化、规范化的工厂化形式,完结了水稻育秧的高质高效。记者来到黑龙江垦区七星农场的水稻智能育秧工厂

...[详细]

-

经济政策一线微调查|流量、增量、质量,看传统IP怎么激活文旅大商场

泼水节、目瑙纵歌节、火把节、坡芽情歌节……在彩云之南,独具特征的各类民族节庆活动为来自全国甚至世界各地的游客带来丰厚体会,农旅、体旅、文旅深度交融的方式继续招引旅行流量、催生消费增量和提高开展质量。4

...[详细]

泼水节、目瑙纵歌节、火把节、坡芽情歌节……在彩云之南,独具特征的各类民族节庆活动为来自全国甚至世界各地的游客带来丰厚体会,农旅、体旅、文旅深度交融的方式继续招引旅行流量、催生消费增量和提高开展质量。4

...[详细]

-

人民网北京4月15日电 记者孙博洋)市场监管总局近日发布数据显示,今年一季度批准发布国家标准物质372项,同比增长约60%。市场监管总局发布数据显示,一季度发布的国家标准物质中,国家一级标准物质25项

...[详细]

人民网北京4月15日电 记者孙博洋)市场监管总局近日发布数据显示,今年一季度批准发布国家标准物质372项,同比增长约60%。市场监管总局发布数据显示,一季度发布的国家标准物质中,国家一级标准物质25项

...[详细]

-

这场风为何那么大?中央气候台估计,4月11日至12日,跟着新一股较强冷空气东移南下,我国中东部区域将呈现强风、降温、沙尘气候,华北将呈现前史同期稀有持续性劲风,内蒙古东部和东北区域东部将呈现暴雪,南边

...[详细]

这场风为何那么大?中央气候台估计,4月11日至12日,跟着新一股较强冷空气东移南下,我国中东部区域将呈现强风、降温、沙尘气候,华北将呈现前史同期稀有持续性劲风,内蒙古东部和东北区域东部将呈现暴雪,南边

...[详细]

-

进社区、寨子、校园 各地公安机关展开形式多样国家安全宣传教育活动

央视网音讯:4月15日是第十个全民国家安全教育日。这几天,湖北、黑龙江等地的公安民警走进社区、寨子、校园、展开形式多样的宣传教育活动。在湖北宜昌,民警走进当地高校为600余名师生上了一堂生动的"国家安

...[详细]

央视网音讯:4月15日是第十个全民国家安全教育日。这几天,湖北、黑龙江等地的公安民警走进社区、寨子、校园、展开形式多样的宣传教育活动。在湖北宜昌,民警走进当地高校为600余名师生上了一堂生动的"国家安

...[详细]

专访丨技能赋能媒体立异开展 东盟可学习我国经历——访马来西亚国家新闻社主席黄振威

专访丨技能赋能媒体立异开展 东盟可学习我国经历——访马来西亚国家新闻社主席黄振威 阿尔及利亚要求12名法国外交人员48小时内离境

阿尔及利亚要求12名法国外交人员48小时内离境 日本确定谷歌公司违背《反垄断法》 勒令其整改

日本确定谷歌公司违背《反垄断法》 勒令其整改 四部分印发《金融“五篇大文章”整体计算准则(试行)》

四部分印发《金融“五篇大文章”整体计算准则(试行)》 钟祥市扶农再“加码”!荆沙工业进步保底价 扩展覆盖面

钟祥市扶农再“加码”!荆沙工业进步保底价 扩展覆盖面